Instantáneas personales desde Cuba

Crónica de un viaje por Cuba, de Édgar Adrián Mora

Un dios muy viejo

Una amiga escribió en su bitácora después de visitar Cuba: “Un dios muy viejo duerme en La Habana”. Y con esa imagen me quedé desde que salí de la Ciudad de México hasta que llegamos al aeropuerto José Martí en la capital de la isla. La imagen del dios viejo me acompañó desde que leí la frase y desde que los planes para viajar eran claros. La forma en que lo visualicé era de lo más estereotipada: un Poseidón imponente, musculoso… y con barba. Sin los escultores encargados de retratar al mitológico dios griego, amo de los mares, con esa luenga, generosa y encanecida barba, la asociación no hubiera sido tan evidente ni directa. Poseidón era furibundo, su furia ocasionaba que el mar se agitara, que las naves naufragaran y los humanos se perdieran. La imagen de ese barbón y la del otro, se me confundían. Porque la barba era algo casi eterno, tanto en el dios del mar como en ese otro de la isla. Uno provenía de la mitología, el otro de la épica más grande de la revolución en América Latina. Y sin embargo ahora podría ser, como apuntaba la frase de mi amiga, un dios dormido. Y mientras el sueño durase, la paz del mar estaba garantizada. Pero, ¿y si despertaba? Pensaba todo esto mientras cruzábamos las nubes que cubrían la isla. Nubes esponjosas, densas, blanquísimas. El avión las atravesaba impunemente. Abajo se veía el verde y el azul. El rojo no. El verde de la vegetación y los cultivos. Y el azul del mar. Un mar con su dios dormido.

Ántrax en los equipajes

La gente encargada de garantizar la seguridad del aeropuerto de La Habana es de una seriedad pasmosa. Al menos el agente aduanal que revisó mi pasaporte no esbozó ni una sonrisa. En su papel de guardián de la patria, sacó las fotografías pertinentes, volvió a comparar la imagen con la persona que estaba frente a él (yo) y sólo entonces permitió el paso. A mi acompañante le tocó, debido a su inconfundible fisonomía de terrorista en potencia, revisión aleatoria con una cubana la mar de sonriente que indagó acerca de profesión, estado civil, hotel de hospedaje y personas conocidas en la isla. Después de dar un vistazo a las maletas como si las latas de desodorante contuvieran ántrax o uranio, deseó una estancia agradable y se despidió. Salimos. La terminal del aeropuerto es oscura, alto contraste con la luminosidad que encontramos al franquear la puerta del aeropuerto, un estacionamiento inmenso, con más concreto que autos, en donde el autobús del hotel nos esperaba para comenzar, ahora sí, nuestra aventura cubana. El autobús enfiló hacia la zona turística en la que nos hospedaríamos. Una curiosidad importante: publicidad inexistente, espectaculares escasos. La mayoría dedicada a refrendar el compromiso de la revolución con el pueblo. Me puse los audífonos, sonaron los primeros acordes de “Una página doblada” de Orishas. Estaba justo en el medio del libro.

La diferencia

Caminamos por las calles aledañas a la Universidad de La Habana, el diálogo con nuestro guía voluntario es abierto. Contrario a lo que se piense, la gente habla sobre la situación de Cuba y de los cubanos en la vida cotidiana. Habla sin parar de lo reducido de los sueldos, de la burocracia excesiva, del desabasto generalizado. La pregunta es inevitable.

―¿Y cuál es la diferencia entre Raúl y Fidel, ahora que el primero es presidente?

―Es lo mismo, chico. La diferencia es que ahora las cosas se hacen más rápido. Mira, por ejemplo, eso. ―Señala un cesto de basura metálico que se encuentra dañado en medio de un parque―. A Raúl le llega el reporte y lo manda arreglar. Fidel también lo arreglaba, pero antes tenías que oír tres discursos.

Reconoce los beneficios de la Revolución. La idea de que el proceso modificó la perspectiva de vida de muchos cubanos. El desasirse de los Estados Unidos. La presencia constante, en paradoja transparente. En las conversaciones, en las referencias, en los recuerdos de familias separadas.

―Imagínate si, después del término del campo socialista, no había desesperación. Mucha gente metiéndose al Mar Caribe, que está lleno de tiburones, para ver si podía llegar a algún lado. Cualquiera que no fuera éste.

Otra pregunta obligada. Y si tuvieras oportunidad de irte, ¿te irías? El silencio. Busco su mirada, pretendo conseguir una respuesta. Él me mira preocupado. Estamos sentados en el lobby de uno de los hoteles cercanos al Capitolio. Con las cejas me señala algo sobre el mostrador de bienvenida. Una cámara de seguridad. Sonríe.

―En todos lados hay una.― Me dice.

Mi pregunta queda sin respuesta. Salimos del lobby donde entramos a tomar un trago. Siento de manera incómoda una mirada que me taladra la nuca.

Sombras de zopilotes

Llegamos a la Plaza de la Revolución. El Ministerio frente al monumento a José Martí, con la silueta enorme del Ché Guevara y la frase que se volvió lugar común fuera de su contexto. Una plaza enorme, como todas aquellas cuyo objetivo es el contener la manifestación de miles de personas ante los líderes, los hombres fuertes. Pienso en el Zócalo de mi Ciudad de México. Allá la bandera ondea en el asta gigantesca. Acá reposa contra los muros de los ministerios. La bandera gigantesca. Una más pequeña ondea junto a la efigie de Martí. En las alturas una bandada de zopilotes (o como se llame acá a las aves de rapiña) dan vueltas eternas a la punta del edificio blanco, del monumento a la Revolución. No se necesita mucho para establecer una reflexión que se refleja en mi propia situación de mexicano. Esos zopilotes dándole vueltas al monumento, equivalen a los esqueletos de ferrocarriles que presenciaron la Revolución Mexicana. Testimonios de algo que se fue muriendo lenta pero inexorablemente. Y quedaron los objetos avejentados. Armas, guitarras, voces cascadas, ferrocarriles. Y hartos monumentos. El sol pega de lleno. Es mediodía. No hay ninguna sombra sobre la enorme plancha de concreto.

El Ché, postal obligada

Cuba es como Disneylandia, me dijo una amiga, sólo que en lugar de orejitas de Mickey Mouse, te venden gorras del Che. Hipérbole cruenta, irónica, probablemente injusta. Y sin embargo, cierta. Recién llegamos, como turistas despistados, completamente azorados entre la teoría y la práctica, entre la épica y el melodrama, un vendedor ambulante nos enjaretó por la ganga de un peso convertible (poco más de un dólar), el ejemplar del día anterior del Granma y una moneda de tres pesos (“Patria o muerte”, 1992). El Ché inmovilizado en la imagen capturada por Korda en 1960. Así como Warhol reprodujo el significante vacío en que se fue convirtiendo esa imagen (nomás pienso en el brazo obeso de Maradona, por ejemplo; o en los calzones asomados por arriba del cinturón de algún famoso reggaetonero), de la misma manera se reproduce la imagen a lo largo y ancho de la isla. Gorras, playeras, banderas, libros, posters, monedas, retratos. Puros. Mucha de la mercadotecnia del puro cubano se encuentra anclada a la imagen de los barbones fumando. Los Montecristo eran los preferidos del Che y los Romeo y Julieta los del comandante. O al revés. La versión se repite con tanta insistencia que los referentes desaparecen. No hay imágenes de Fidel. O de alguno de los demás guerrilleros-mártires de la épica del 59. Un aura de pureza rodea la imagen del argentino. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la imagen, y su universo de repeticiones, estuviese destinada a permanecer por la eternidad. En la gama más variada de precios.

Perros y gatos

Los perros en Cuba son flacos, flacos, flacos. Se les ve por las calles, dentro de las casas, amarrados a los balcones. Tienen una mirada triste. Como si quisieran juguetear pero no se atreviesen. En Viñales vimos a varios de ellos que viven prácticamente de lo que el turismo les agencia entre las sobras de la mesa. Disciplinados buscan cada uno su trinchera. Se deslizan furtivos entre las piernas de los comensales y esperan pacientemente que un pedazo de pan, carne o fruta se deslice hasta su hocico. Viven entre las patas de palo de la aldea taína de utilería. Deambulan calladamente. No creo haber oído ladrar a ningún perro en toda mi estancia. Como si una fuerza superior les prohibiera el exabrupto, el ruido, la exageración. En México, por ejemplo, los perros son como borrachos en Plaza Garibaldi: echan bronca por todo, ladran (gritan) a la menor provocación, enseñan los dientes, pelan los ojos; y, en el otro extremo, se alegran fervientemente, se lanzan al rostro del visitante, le mueven la cola, se le montan a la pierna en actitud fornicante a la menor provocación.

Quiero creer que los perros cubanos hacen lo mismo. Sólo que necesitan entrar en confianza. Mientras, todos los que conocí o vi de reojo, me parecieron aburridos, tristes, como perros-ángeles de Wim Wenders, si es que algo así es concebible. Es imposible no darles algo. Frente a nosotros se sentó una turista norteamericana que llegó a la isla vía Cancún con alguien que parecía su marido (no se hablaban, se comunicaban como por telepatía rutinaria para pasarse la sal, el pan, parecían vivir una tregua de guerras personales dejadas allá, lejos, en el Imperio); decía, la turista vació el plato colectivo de comida (cerdo ahumado) con sus manos (unas manos blanquísimas-casi-transparentes con machitas marrones y negras) que desaparecían periódicamente por debajo del mantel, mientras los demás comensales sentíamos el ir y venir de un perro justo debajo de nuestra mesa.

Cuando uno se aleja del restaurante casi al aire libre, los perros siguen a los comensales hasta los autobuses de transporte turístico, se paran en un puente de madera que permite a los visitantes cruzar un pequeño arroyo y parecen agitar sus garritas en un gesto que figuran dibujar un “adiós” o un “hasta luego”. No dura mucho. En cuanto otro autobús de turistas llega y sus ocupantes concurren a compartir los alimentos, los perros van tras ellos con paso cansado, como si supieran que esa rutina es su destino.

Los gatos son, sin embargo, como en todos lados. Indiferentes, groseros y, casi casi, humanos. Nos encontramos uno en el Acuario Nacional de La Habana. No quiso posar para la foto. Apenas si nos miró y enfiló en sentido contrario, sin dignarse siquiera mirar hacia la cámara. Tragedia de turista no tener una buena foto de un gato habanero, que por lo demás parecía como un primo lejano de Suadero, su compinche mexicano que pernocta silenciosa y valemadristamente en mi casa. Iba como pensando probablemente que, por más que caminara, sus pasos siempre lo conducirían al mismo lugar, ese rincón habitable del Acuario del que probablemente no podría salir.

Color, tambor, sabor, amor

Caminar por el callejón de Hamel en el barrio de Cayo Hueso, en el norte de La Habana, en la zona del Centro, es encontrarse con una policromía que contrasta con las casas casi derruidas por la brisa del mar y la falta de mantenimiento. Cuna del feeling durante los años cuarenta y “boulevard de la africanía”, el callejón despide una sensación a barrio bajo, a misterio acentuado por las ceremonias de santería que se llevan a cabo en ese sitio.

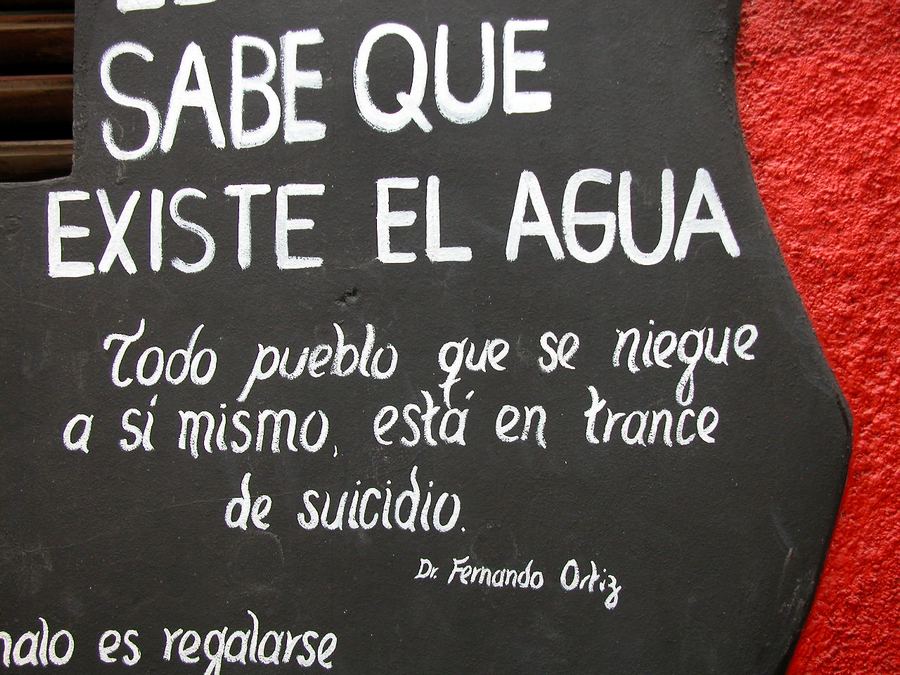

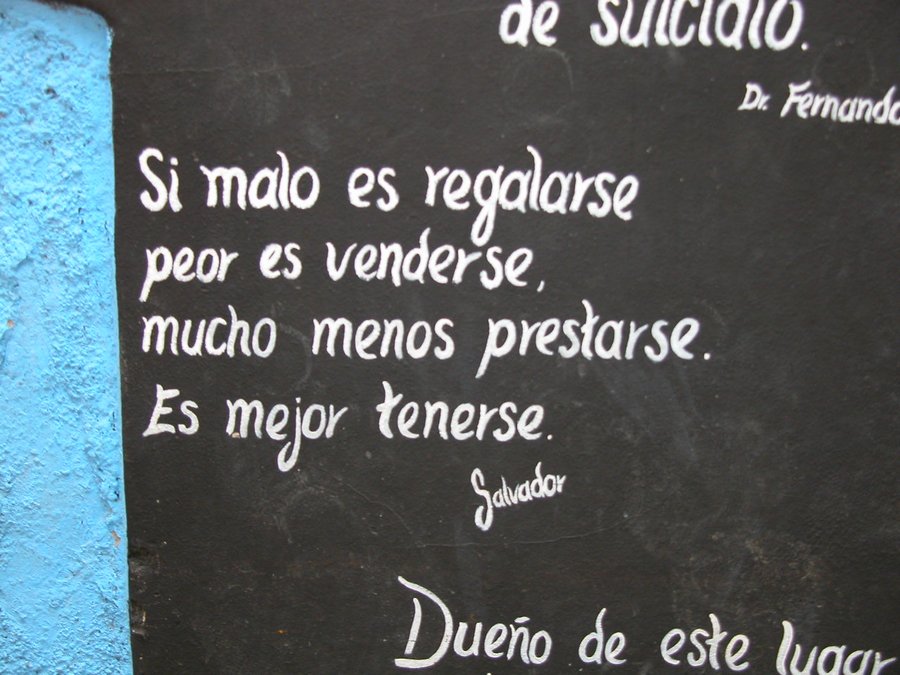

Patrocinado por el pintor Salvador González, la callejuela muestra una serie de murales en donde se mezclan motivos africanos, con referencias indígenas y marcas de lo español. Palabras, imágenes figurativas y fragmentos abstractos hacen que la vista se pasee distraída por las paredes de las casas que fungen como improvisados lienzos. Los fines de semana, jóvenes danzantes, percusionistas y harta gente, se dan cita en este lugar. En cuestión de minutos, la zona se ve por completo repleta de turistas que cámara en ristre intentan arrancar alguna imagen inolvidable de las muchas que se pueden rescatar en este sitio. Son testigos de esto, los tinacos que distinguen entre el agua de lluvia y la demás.

En un extremo de la algarabía se puede tomar un negrón (jugo de caña con ron y miel) que, al paso de los minutos, se vuelven adictivos. Atrás de la mesa en que nos sentamos había una “madrina” de santería, leyendo el destino y bendiciendo al por mayor. Con su vestimenta tradicional, llena de reminiscencias esclavas y tambores llenos de ecos milenarios, el oráculo atendía a aquellos que pedían saber más de lo que se debería. El futuro es una cosa con la que no se debería de jugar. Si no existe, en esa mesa de madera rústica y entre las manos regordetas de la adivina puede comenzar.

En el callejón de Hamel también hay zona VIP. Turistas europeos y norteamericanos que miran a través de los barrotes la danza frenética, los cuerpos sinuosos y el batir de los tambores. Yo me quedé un gran rato leyendo los graffitis que se encontraban en una de las paredes del callejón. Justo a un lado del proveedor de negrones.

Transcribo, por ejemplo, uno que pasaría como haikú involuntario:

Transcribo, por ejemplo, uno que pasaría como haikú involuntario:

Después de muerto

no quiero ni disculpas

ni regalos.

Otro haikú existencialista que pone a rebotar algunas neuronas en la cabeza y que sería bueno recordar en esas debacles depresivas:

La vida te ama

la vida escucha

la muerte es sorda.

O aquél que podría, sin mucha dificultad, enfrentar airoso al dinosaurio de Monterroso:

Es un hombre muy soñador,

sin embargo, muchas veces

los insectos no le dejaron dormir.

Sin embargo, el que más me gustó fue éste, que refleja, por mucho, el espíritu de esa fiesta comunitaria llena de olores, sabores, colores y sensaciones varias. El callejón de Hammel podría ser, sin problemas, el descrito aquí:

No es mi calle

no es calle de nadie

es nuestra calle

dueña de un solo misterio

que emanó colores una mañana

para vencer

con su viejo vence batalla.

En la puerta del manto

escribí tu nombre

tan lejana como la historia lejana

tierra, piedra, fuego y agua

aquí está la prenda

para que aprendas

porque profano es quien oculta

la verdadera palabra.

El mar del casi amor

El mar de Cuba es un mar hermoso. Transparente. Casi casi como de película de Jacques Cousteau. Es decir, como producto de efectos especiales y harta iluminación, más que como una maravilla de la naturaleza que nos estamos encargando consistentemente de destruir. Entre las transparencias del agua uno puede ver sin problemas a los peces que deambulan de un lado para otro. Y cuando digo que el mar es transparente, digo transparente en serio: uno se puede parar en lo alto de la muralla del Castillo del Morro, por decir algo, ver hacia abajo y verá no solamente el agua golpeando de manera consistente el muro de coral y cemento, sino que verá hacia abajo del agua como si de tal cosa se tratara. Como si con sólo estirar la mano se pudiese tocar el fondo lleno de peces multicolores, de corales distraídos, de cangrejos que huyen con una velocidad insospechada en su aparentemente inútil estructura.

El mar es una de las cosas que más se disfrutan, aunque yo resulté alérgico al agua salada y me tuve que conformar con mirarlo. ¿Por qué por allá, me dijo una sirena hermosísima que sí se puso a competir con los peces, el mar se ve azul y más allá verde y más lejos azul oscuro? Misterio. Podría ser por el cielo. Podría ser por el fondo reflejado en la superficie. O una broma de nuestros ojos. No le pude explicar.

Además de hermoso, el mar es proveedor. La gente pesca langostas en sus aguas. De sabor exquisito, de precio prohibitivo debido a los altos aranceles que pagan los pocos locales privados de comida que existen.

Sin embargo, algo que no podré olvidar del lugar en donde pasé una de las semanas más extrañas de mi vida es el mar. Confrontado con realidades apenas sospechadas, o dadas por ciertas y que no lo resultaron tanto. La brisa del mar saludaba cada tarde, cada crepúsculo, el pequeño balcón del cuarto. Ahí, deglutiendo (más que disfrutando, es una bebida demasiado estéril en términos de sabor) una cerveza Bucanero, el viento paseaba ufano, no solamente entre los edificios semiderruidos y las lujosas residencias de las embajadas, sino también entre las miles de imágenes que me traje en la memoria.

El mar está asociado al amor, sólo la “o” aparece intrusa en lo que sería un buen anagrama. No en balde aseguraba Jacinto Benavente: “Nada más parecido que el mar en calma y la sonrisa de una mujer. Dice el azul del mar: navega; y dice la sonrisa: ama; y no es más incierto el mar que la sonrisa”. Uno puede tener las dos cosas alguna vez en la vida. O apenas sospecharlas.

Negativo-Positivo

Una de las decepciones más grandes fue la visita al Museo de la Revolución. En la calle Refugio se ubica el que fuera el palacio presidencial de Fulgencio Batista y que, en un gesto más que simbólico, alberga hoy en día las colecciones de documentos, objetos y memorabilia de lo que fue el proceso de la Revolución Cubana. El edificio es impresionante. Sus salones enormes, la arquitectura atractiva; pero el espacio terriblemente desperdiciado. La curaduría del museo es prácticamente inexistente. O la hizo alguien que no tenía talento para esto. Los objetos lucen avejentados, algunas vitrinas contienen solamente recortes de diarios (o fotocopias de recortes de diarios). No es posible negar la emotividad que genera encontrarse en un lugar donde coexisten con uno los fusiles, los transmisores de radio, la ropa ensangrentada de los guerrilleros. Pero al mismo tiempo llama la atención que uno de los atractivos turísticos de la isla (porque lo es, sin duda alguna), se mantenga tan deslucido. Como metáfora extraña queda el Memorial Granma, un espacio ocupado por los tanques improvisados y los aviones utilizados en los primeros tiempos de la lucha armada. Ahí se encuentra el legendario barco que transportó a Fidel y su grupo de seguidores desde Tuxpan, Veracruz hasta las costas de la isla en 1956. Está tras una vitrina de vidrio. Uno se puede asomar apenas. El barco, tras de los cristales, pareciera purgar una condena simbólica. Como si algo le impidiera seguir navegando.

Cosa contraria ocurre con el Museo Nacional de Arte en la calle Trocadero. Resguardo de arte cubano de los siglos XVII al XXI, el museo tiene una de las colecciones más interesantes y de contrastes profundos que permiten observar, a partir de la referencia época-historia-arte, algunas de las tendencias impuestas en la isla. Una colección pública de arte colonial, por ejemplo, que difícilmente podría encontrar paralelo en algún país de América Latina. La explosión de colores, texturas y expresión auténticamente popular de algunas salas, permiten una contemplación que se regocija en sus descubrimientos. Se nota, también, que el arte joven es el que se permite de manera más directa la crítica directa con respecto de la actuación del régimen. Justo en la entrada, llama la atención una instalación escultórica que consiste de cucarachas gigantes con rostros humanos que escalan la pared frontal del museo. Después leí que algunas de esas cucarachas (referencia directa al Gregorio Samsa de Kafka) tenían rostros muy parecidos a los de algunos miembros del gobierno. Pero la manifestación más directa del desacuerdo era un conjunto de pinochos (visualmente emparentados con la versión Disney) en situaciones más que literales; por acá uno empujando una hilera de carros de supermercado encimados unos contra otros sin ninguna mercancía en su interior, más allá uno con la nariz crecida sentado sobre una pila de libros referentes a la Revolución y con uno de éstos ensartado en la punta de la nariz.

Los dos museos funcionaron como las dos mitades de una sola cosa. Como la materialización de una realidad con sus contradicciones a flor de piel. El negativo y el positivo de la misma fotografía.

La X en la frente

“Ey, ustedes, ¡mexicanos!”. Imposible no recordar a Alfonso Reyes. Adonde fuéramos, la X nos perseguía. Digo, no es que carguemos con una fisonomía nórdica, pero los cubanos nunca erraron en descifrar nuestro origen nacional. Caminando por las calles cercanas al Capitolio, del lado de la estación de trenes, se plantó frente a nosotros una pareja de mulatos la mar de sonrientes. “¡Bienvenidos!, de México, ¿verdad?” Y los dos asintiendo como por reflejo. “Ustedes no se preocupen, anden por allá, caminen, vean, prueben. Que acá es todo seguro. No crean que los van a asaltar como en la ciudad de México”. Bonita la fama de nuestro país que une, casi por definición, pobreza con inseguridad. En lo que si había razón fue en el hecho de que el país es, quizá, el más seguro de América Latina en términos de inseguridad generada por la población civil. Pero sabemos que esto no es algo raro en los sistemas autoritarios. Nos dicen los mulatos que hay una invasión de orientales porque los habaneros ya no quieren más ser policías. No quieren enfrentar los conflictos que se dan entre personas que, probablemente, pertenecen a la misma familia. Y el gobierno ha traído jóvenes de las provincias de Oriente. Con un sueldo más alto que el promedio de los trabajadores del Estado comunes. “Acá nada de drogas, ¿Eh? Cuidado a quien lo agarren con esas cosas. Deportado de inmediato”. Con un guía improvisado subimos al techo del Hotel Ambos Mundos. Un elevador de los años cincuenta gime sus quejas. Seguro también dirigidas al gobierno y su incapacidad. En lo alto del lugar se puede ver el Centro de La Habana y ubicarse con respecto a lo que se ha caminado. La casa de Colón, la Catedral, la calle Obispo. Todo toma una nueva dimensión observado desde las alturas, con un mojito en las manos y un habano entre los dientes. Bajamos a la calle nuevamente. En El Floridita, la cuna del daiquirí según reza un cartel, hay una escultura que representa a Ernest Hemigway. Intento una fotografía departiendo con el célebre macho alcohólico. Todas sales desenfocadas.

El hombre nuevo en receso

Son silenciosos. Recorren los pasillos, las recámaras, las cocinas, las bodegas, las albercas solitarias por la madrugada. Si de contradicciones dentro de la isla se trata, la caída del bloque socialista y la paulatina desaparición de la Unión Soviética puso varias de manifiesto. Y es que el giro de una economía de producción a una economía basada en el turismo, modificó de manera dramática las relaciones que los cubanos tienen con el resto del mundo. Y consigo mismos. Las propinas en el turismo son en pesos convertibles, o en dólares, o en euros. Al tipo de cambio, pequeñas fortunas que aseguran un nivel de vida mejor que dedicados a las actividades tradicionales. “Hay un déficit de maestros”, nos cuenta un botones eficientísimo, “cuando se construyeron los hoteles, comenzaron a contratarse personas para trabajar aquí. Y de los primeros que llegamos a trabajar al turismo, fuimos los maestros. Hay gente acá que tiene especializaciones y reconocimientos del gobierno, pero gana más como mesero. Y no hay mucho que pensar al respecto. Lo malo es que el gobierno se quedó sin maestros. Ahora hay una ley que impide a los profesores trabajar en el turismo”. En los taxis se oyen comentarios semejantes. “Mi hija se casó, estudió arquitectura y trabaja en México. Ya compró su casa y tiene su propio auto. Eso aquí, nunca lo podría haber logrado. Míreme a mí, soy ingeniero químico, pero la vivo mejor acá en el carro. Al menos tengo libertad de ir a dondequiera”. Voces que hablan con los turistas, que reflexionan en voz alta. Pero que en la calle se cuidan, pero que miran con desconfianza al cubano que está al lado. “Es que, chico. La isla está llena de orejas. Todo se escucha”.

El turismo es todo lo que el hombre nuevo no podría soportar. Refleja las posibilidades de los demás. Y generalmente, las posibilidades de los turistas que visitan la isla son mayores que las de cualquier cubano. Pienso, en mi última noche, qué pasará por la cabeza de estos hombres y mujeres en el día a día. Después de haber sido convencidos de que todos los hombres tienen los mismos derechos, el mismo valor. Si a cada quien según su necesidad y a cada cual según su capacidad. Cómo conciliar la realidad del diario con la teoría de toda la vida. Cómo comprender la obligación de servir a gente que, algunos probablemente, son explotadores de los trabajadores en sus países. Dónde poner la solidaridad internacional con los más necesitados. Cómo aguantar las órdenes agrias, el servicio obligado, la sonrisa forzada. ¿No se suponía que todos los hombres somos iguales? Y ésos dos españoles, empresarios seguro, llevando y trayendo chicas cubanas distintas cada noche a lo largo de toda la semana. En la última noche el viento sigue llegando hasta la terraza de nuestro hotel en Miramar. La luna brilla en lo alto. Una luna blanquísima. Igual para todos.

Arribo a nuevos aislamientos

Llegamos un día antes de que la alerta por la epidemia de influencia H1N1 convirtiera a la Ciudad de México en la cristalización del pánico apocalíptico. En el aeropuerto Benito Juárez, nadie sabe nada todavía a ciencia cierta. Yo no tengo que ir a trabajar (llegamos por la mañana), las actividades en las escuelas han sido suspendidas. Regreso a mi casa. Abro las ventanas. Un sol esplendoroso entra sin miramientos. Suadero, el gato, saluda con un maullido de hastío. De Manchas, la gata, ni sus señas. La llamada contingencia ha comenzado y nos mantendrá encerrados, aterrados unos de otros, desconfiados de las versiones gubernamentales, desesperados por la imposibilidad de contacto con los demás, aterrados por las consecuencias económicas. Un (otro) aislamiento. Comienzo a deshacer la maleta. Una moneda sale volando de las bolsas de un pantalón. Tres pesos cubanos. Cuando me inclino a recogerla siento la mirada del Che desde el níquel redondo. Evito la mirada mientras recojo la moneda. No tengo mucho que decir.

La Habana – Ciudad de México, abril de 2009~

Saludos, Édgar.

Estaba leyendo… simultáneamente recordé mi visita a La Habana en el 2007 y nuestra charla en la Ciudad de México a principios del mes de julio. Ambos eventos son atesorados en mi memoria. Eres la neta. Un abrazo desde Puerto Ángel.

Había guardado este texto como un delicioso postre que uno sólo se merece después de una jornada larga de trabajo.

Hoy por fin me lo comí.

Quiero más!

I.